L'éclatement de la CEDEAO: Implications pour la sécurité alimentaire et la coopération régionale en Afrique de l'Ouest

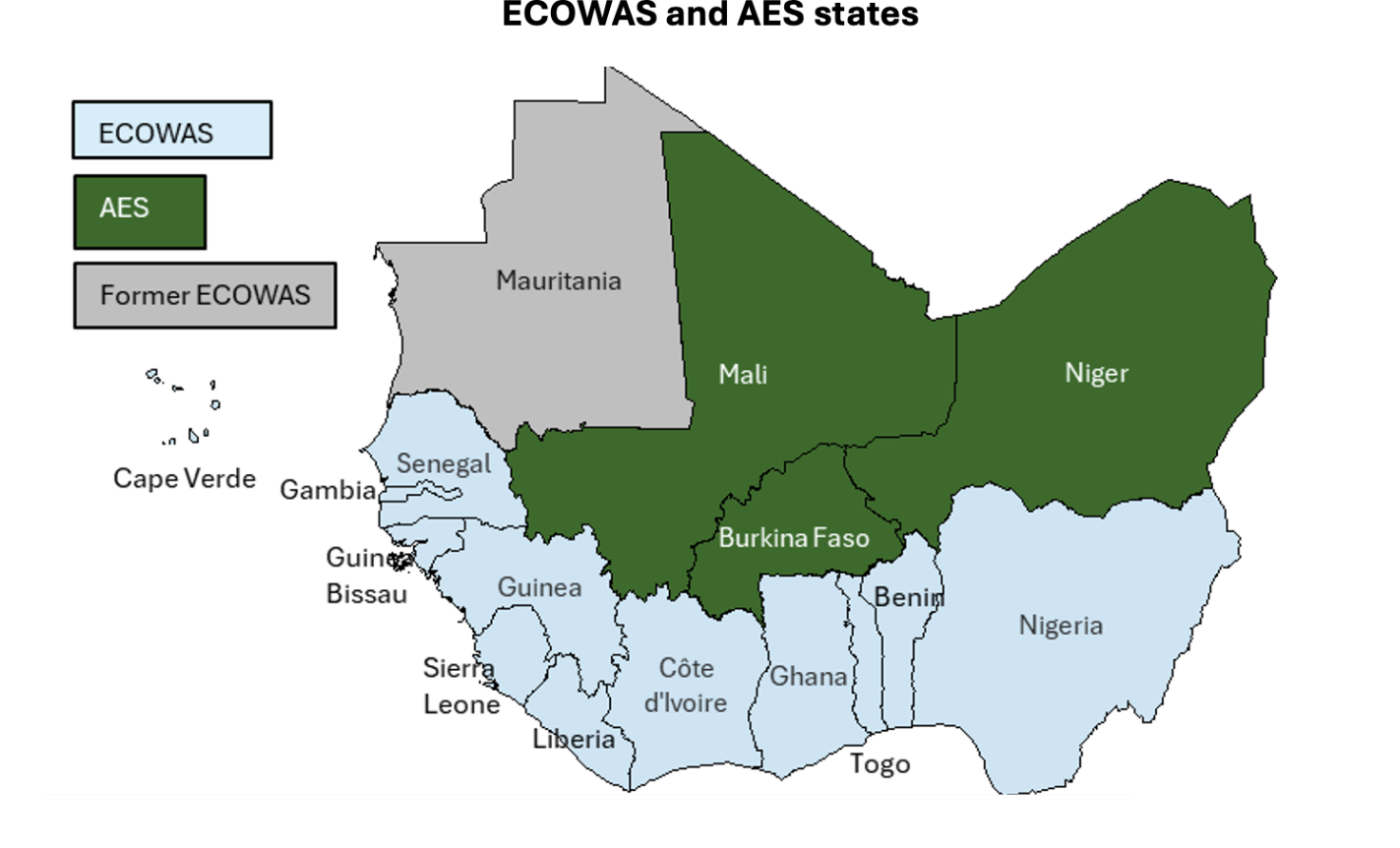

Le 28 janvier, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) perdra trois de ses membres fondateurs - le Burkina Faso, le Mali et le Niger - qui représentent 16 % de sa population de 424 millions d'habitants et 7 % de son PIB. Qualifiée de « Sahélexit » par certains commentateurs, la décision de quitter la CEDEAO a été annoncée il y a un an par le trio de chefs militaires des trois pays et est maintenant sur le point d'entrer légalement en vigueur. Les trois pays ont créé l'Alliance des États du Sahel (AES), un pacte de défense et de sécurité mutuelles formalisé par la signature de la Charte du Liptako Gourma en 2023.

Alors que la CEDEAO a accordé à ces trois États de l'AES une période de transition de six mois jusqu'en juillet 2025 au cas où ils feraient marche arrière et souhaiteraient revenir, les dirigeants de l'AES ont rejeté ce scénario, affirmant que leur décision est irréversible. Leur sortie de la plus grande union politique et économique d'Afrique menace de perturber les flux de biens, de services et de personnes, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur la sécurité alimentaire dans une région où près de 17 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent déjà de malnutrition aiguë.

Figure 1

Source: IFPRI

Motivations de la rupture et impacts économiques

L'impulsion de la rupture est venue d'une série de coups d'État militaires contre des dirigeants démocratiquement élus en 2021 (Mali), 2022 (Burkina Faso) et 2023 (Niger). Étant donné que la CEDEAO fonctionne simultanément comme un organe de commerce et de gouvernance, les États membres ayant adopté en 2001 un protocole sur la démocratie et la gouvernance qui condamne les coups d'État militaires, elle a été contrainte d'imposer des sanctions à ces trois pays, ainsi qu'à la Guinée, qui a connu un coup d'État en 2021.

Bien que les denrées alimentaires aient été exemptées des sanctions, l'allongement des temps de transport et les autres obstacles logistiques qui en ont résulté ont contribué à une forte inflation des prix des denrées alimentaires dans la région. Au Niger, par exemple, le prix du riz a augmenté de 8 à 38 % au cours des quatre mois qui ont suivi l'imposition des sanctions en juillet 2023. Dans le même temps, les pays de la CEDEAO non soumis aux sanctions ont également été durement touchés ; le Bénin a connu une chute spectaculaire de ses recettes au port de Cotonou, principale source de transit pour les marchandises destinées au Niger, tandis que les sanctions imposées au Mali ont gravement nui à la génération de recettes au port de Dakar.

Les sanctions, ainsi que les projets de plusieurs membres de la CEDEAO d'envahir le Niger pour renverser le coup d'État et libérer le président emprisonné, ont suscité la colère des juntes militaires. Résistant aux appels au retour à un régime démocratique, les dirigeants ont affirmé que la CEDEAO empiétait sur leur souveraineté nationale et que le bloc régional n'avait pas suffisamment soutenu les efforts des trois pays dans leur lutte contre les groupes djihadistes. Au cours de l'année qui a suivi l'annonce par les États de l'AES de leur intention de quitter la CEDEAO, les autres membres se sont surtout efforcés de les convaincre de rester plutôt que de négocier les conditions de leur départ. Dans le cadre de cet effort, la CEDEAO a levé ou allégé les sanctions ou autres restrictions imposées aux trois pays en 2024. Aujourd'hui, alors que le départ a eu lieu, l'incertitude est grande quant à la nouvelle configuration politique et économique de la région.

.

Implications pour la sécurité alimentaire dans la région

Si les questions de sécurité posent des défis immédiats à la coopération régionale, notamment parce que les attaques des insurgés se déplacent plus au sud du Sahel, elles auront également des conséquences cruciales sur la sécurité alimentaire.

Les implications de la sortie sont les plus évidentes pour les relations commerciales car le trio quitte l'union douanière de la CEDEAO. Depuis 2015, les tarifs d'importation pour les marchandises intra-CEDEAO ont été éliminés et un tarif extérieur commun (TEC) avec cinq bandes tarifaires a été perçu sur les importations en provenance de pays non membres de la CEDEAO, quel que soit le premier port d'entrée dans le bloc. En conséquence de leur départ attendu, le trio AES sera obligé d'adhérer aux taux du TEC pour ses importations dans la CEDEAO et de revenir à l'utilisation des taux de la nation la plus favorisée de l'OMC pour les importations en provenance des pays de la CEDEAO. Ils seront en outre pénalisés par le prélèvement communautaire, une taxe de 0,5 % que la CEDEAO impose sur les marchandises provenant d'États non membres de la CEDEAO afin de financer le budget de l'Union.

Les pays de l'AES étant enclavés, les impacts économiques des augmentations tarifaires et de la perte de l'accès aux ports côtiers de Dakar, Cotonou, Abidjan, Tema et Lomé seront pires pour eux que pour leurs homologues de la CEDEAO. Par exemple, près de 60 % des exportations de légumes du Burkina Faso et 90 % de ses exportations d'animaux vivants sont destinées au Ghana et à la Côte d'Ivoire. Les oignons sont l'une des principales exportations du Niger, dont le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin constituent les principaux marchés d'exportation. Lorsque la Mauritanie a quitté la CEDEAO en 2000, les différences de tarifs et de règles commerciales qui en ont résulté ont alimenté la contrebande et la corruption qui ont servi de source de revenus aux groupes militants de la région.

L'insécurité alimentaire des populations vulnérables des pays de l'AES s'aggravera à son tour. Déjà, le coût d'un régime alimentaire nutritif quotidien dans ces trois pays est 110 % plus élevé que le salaire minimum journalier dans la région. Selon le Programme alimentaire mondial, le trio figure également parmi les points chauds de la faim dans le monde au début de 2025, avec 7,5 millions de personnes dans les trois pays actuellement classées comme étant en situation de crise, d'urgence ou de famine.

Depuis que la CEDEAO a créé une réserve régionale de sécurité alimentaire en 2013 pour mettre en commun les ressources céréalières des pays de la région afin de répondre aux crises alimentaires, les trois pays, ainsi que le Ghana et le Nigeria, ont été parmi les plus grands bénéficiaires de la réserve. Cependant, le Secrétariat de la CEDEAO a noté que leur accès à cette réserve prendra probablement fin en quittant le bloc.

Il y a également des implications pour les transformateurs de produits alimentaires dans le Sahel, en particulier des impacts potentiels sur l'accès à l'électricité et aux matières premières agricoles. En effet, le Burkina Faso et le Niger importent la majorité de leur électricité de Côte d'Ivoire et du Nigeria, respectivement, et le trio AES risque d'être exclu du pool énergétique ouest-africain de la CEDEAO, qui vise à améliorer l'accès des membres au marché régional de l'électricité.

En outre, cette sortie posera des problèmes d'accès aux matières premières telles que la farine de blé et les huiles comestibles, dont une grande partie de la région a besoin pour être enrichie en fer, en vitamine A et en d'autres nutriments. Par exemple, en 2022, plus de 80 % des importations de farine de blé du Mali provenaient du Sénégal. De même, le Burkina Faso ne peut répondre à la demande de consommation d'huiles alimentaires en se basant uniquement sur sa production nationale, ce qui l'oblige à importer environ la moitié de son huile de palme de Côte d'Ivoire. En outre, l'alliance régionale ouest-africaine pour l'enrichissement des aliments à grande échelle, lancée l'année dernière, pourrait perdre une grande partie de son élan, étant donné qu'elle est supervisée par l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) de la CEDEAO, dont le siège se trouve au Burkina Faso. En effet, lors de son sommet extraordinaire de l'année dernière, la CEDEAO a prévu de devoir fermer et relocaliser sept agences régionales dans les trois pays, dont l'OOAS.

Enfin, les moyens de subsistance des migrants sahéliens vivant dans les pays de la CEDEAO restent incertains. Grâce au protocole de libre circulation de la CEDEAO, plus de 1,3 million de Burkinabés et un demi-million de Maliens vivent en Côte d'Ivoire, et nombre d'entre eux gèrent de petites entreprises du secteur informel pour subvenir aux besoins de leur famille restée au pays. Des manifestations de la diaspora malienne contre la sortie de leur pays de la CEDEAO ont eu lieu à Abidjan au début de l'année 2025.

La CEDEAO à un tournant décisif

Alors que la CEDEAO célébrera son 50e anniversaire en 2025, quels sont les scénarios possibles pour l'avenir ? Malgré la fenêtre de six mois dont ils disposent pour changer d'avis, il est peu probable que le trio d'acteurs militaires à la tête du Mali (Assimi Goïta), du Burkina Faso (Ibrahim Traoré) et du Niger (Abdourahamane Tiani) changent d'avis. En fait, ils pourraient même être encouragés par les récentes suggestions selon lesquelles le Togo pourrait également rejoindre l'AES.

Au lieu de cela, les dirigeants de la junte proposent diverses manières de poursuivre les relations entre l'AES et la CEDEAO. Par exemple, ils ont affirmé qu'ils maintiendraient l'exemption de visa pour les déplacements des pays de la CEDEAO vers ceux de l'AES, bien qu'une telle proposition doive d'abord être approuvée par les 12 États membres restants de la CEDEAO. Un autre scénario est qu'ils négocieront divers accords bilatéraux avec leurs principaux partenaires commerciaux de la CEDEAO, ainsi qu'avec d'autres pays offrant un accès maritime, tels que la Mauritanie et le Maroc.

Cependant, permettre un départ relativement facile de la CEDEAO aurait des conséquences fâcheuses. Tout d'abord, l'effet dissuasif des sanctions de la CEDEAO sur d'autres chefs de coup d'État militaires potentiels dans la région sera probablement affaibli par le précédent d'une sortie en douceur négociée de l'AES du bloc. Étant donné que la Guinée-Bissau et la Sierra Leone ont également connu des tentatives de coup d'État au cours des deux dernières années, il s'agit d'une préoccupation importante pour la légitimité du protocole sur la démocratie et la gouvernance et l'intégrité continue du bloc régional. Deuxièmement, il en résultera probablement une série d'accords bilatéraux et plurilatéraux qui saperont les efforts d'intégration commerciale régionale et les aspirations du continent à créer un marché africain unique par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Enfin, les problèmes entourant le « Sahelexit » ne constituent pas seulement un défi sérieux pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Ils incarnent un ensemble plus large de tensions qui seront au cœur de la politique de développement en Afrique et ailleurs en 2025. Il s'agit notamment de savoir si les objectifs politiques doivent être intégrés dans les accords commerciaux - un débat en cours lié au renouvellement de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique cette année - et si la souveraineté nationale doit être privilégiée par rapport à la coopération régionale face aux menaces transfrontalières croissantes en matière de climat, de conflits et de santé qui pèsent sur la sécurité alimentaire.

Danielle Resnick est chargée de recherche principale à l'unité Marchés, commerce et institutions de l'IFPRI. Les opinions sont celles de l'auteur.